- 2人に1人が癌になるって聞いたことあるけど、がん保険って入った方がいいの?

- インターネット上には保険会社が出してる情報ばかりで、勧められているままに入るのも何か腑に落ちない・・・

- 必要・不要の情報が二極化していて結局どう考えを整理したらいいのか分からない

家族ががんになったり治療に苦慮している姿を身近で見てきて、がん保険を検討中の方が「結局自分や家族はがん保険を活用すべきなのか分からない・・・」と判断に困ったり、勧められるままに加入している方も多いのではないでしょうか。

私は薬剤師とFP3級の資格取得を経て、医療全般に関する基本的な情報収集やその解釈、および医療保険などの仕組みや備えるべき状況など、一般的・客観的な立場での判断や考え方を情報共有させていただけるのではないかと考え、情報発信を始めました。

特にがん保険や治療に関しては、実際に身近の大切な家族をがんで失ってしまった経験もあり、感情的にも寄り添える部分があると考えております。

この記事では、がん保険を活用できる方、活用できるご家庭に当てはまる3つの判断ポイントを解説しています。

この記事を読めば、がん保険が自分たちに必要なのか分からない方、活用を迷われている方が、しっかり理解した上でご自身で判断できるようになります。

原則としてがん保険は不要です

結論からお伝えいたします。がん保険は原則は不要です。そして、定期的ながん検診を推奨します。ただし、以下の3つに当てはまる方はがん保険を活用できる余地があります。

- 『家族歴の影響が大きい』『初期症状が少ない上に進行が早い』『標準治療(最良の治療)の薬物療法の種類が比較的少ない』がんを患ってしまったご家族がいる方

- 小さいお子さんがおり、当分の間、毎月のキャッシュフローから教育費の貯金が必要と見込まれる方

- 『保険の原則』などを認識した上で、感情面フォローの観点から「最低限の保障で加入し、不安を払拭できる」とご自身で判断された方

上記3つに当てはまらない方のほとんどは、がんになった時の『金銭的な』リスクが低く、保険で備える必要性が低いと考えられるためです。

標準治療という『科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる「最良の治療」であることが示され、多くの患者に行われることが推奨される治療』(引用元:がん情報サービス(https://ganjoho.jp/public/knowledge/guideline/index.html))を保険診療で享受することができ、皆さんが既に保険料を収め続けている公的医療保険制度(特に高額療養費制度適用の場合ひと月あたり10万円前後)(引用元:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html))で対応できることが多いと考えることができます。

よく保険の営業で使用される通院費や差額ベッド代などの治療費以外の費用に対しては、『保険の原則』の範囲を超えていると考えられるため、原則は貯金でカバーするのが妥当と考えられます。そのため、がん治療に対しては公的医療保険と貯金で備えるというのが基本戦略となります。

なお、『保険の原則』や保険選びのポイントについては、こちらをご参照ください。

『保険の原則』や難しい保険選びのポイントをシンプルに解説しています。

【難しい保険の選び方】保険の5つの原則と保険選びに役立つ2つのポイント

それでは、がん保険を活用できる判断ポイント3つを見ていきましょう。

ある特定のがんを患ってしまったご家族がいる

1つ目はある特定のご家族がいらっしゃるかどうか、になります。ある特定のがんとは以下の通りです。

①家族歴の影響が大きいがん:

膀胱がん、膵臓がん、肝臓がん、肺がん、胃がん

②初期症状が少ない かつ 進行が早いがん:

膵臓がん、(小細胞)肺がん、急性白血病、(スキルス)胃がん

③標準治療の主軸である化学療法(薬物療法)の種類が比較的少ないがん:

膵臓がん、(小細胞)肺がん、急性白血病、肝臓がん、膀胱がん

なお、ご家族の範囲としてどこまで遡ればいいかについては、がん遺伝カウンセリングにおいて多くの場合、『第3度近親者=ご自身を中心に、曽祖父母、大おじ、大おば、いとこ』(遺伝情報を12.5%共有)まで確認する(引用元:一般社団法人 日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構(https://johboc.jp/guidebook_g2022/q13/))とのことから、

少なくともまずは、おじいちゃんおばあちゃんの世代まで遡っていただければ良いかと思います。

①家族歴の影響が大きいがん

「家族歴ががん発症リスク」とされる科学的根拠があるがん種の場合、当然ですがそうでない方よりもがん罹患率は高まり、がんの治療費がかかってくる可能性も高まります。国立がん研究センターの日本人を対象とした研究から膀胱がん、膵臓がん、肝臓がん、肺がん、胃がんなどのがん種が家族歴の影響が大きいとされます。

| 部位 | ハザード比 | 95%信頼区間 |

|---|---|---|

| 膀胱がん | 6.06 | 2.49~14.74 |

| 膵がん | 2.63 | 1.45~4.79 |

| 食道がん | 2.11 | 1.00~4.45 |

| 子宮がん | 1.93 | 1.06~3.51 |

| 肝がん | 1.69 | 1.10~2.61 |

| 肺がん | 1.51 | 1.14~2.00 |

| 胃がん | 1.36 | 1.19~1.55 |

| 全部位 | 1.11 | 1.07~1.15 |

(引用元:Int J Cancer. 2020 Jul 15;147(2):331-337.(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31595492/))

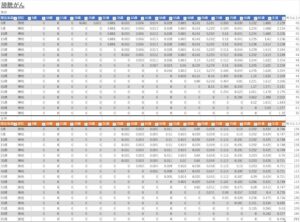

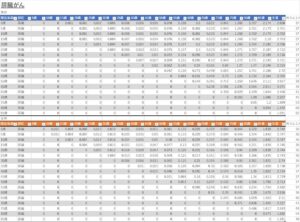

また、同施設の統計データから、現在年齢から何年後にどのくらいの割合で罹患するか、および生涯罹患率を知ることができます。2021年のデータを以下にお示ししておりますので、ご参考にしていただければと思います。

(引用元:がん情報サービス(https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html))

②初期症状が少ない かつ 進行が早いがん

自覚症状が少ないため早期発見しにくく、進行が早いため診断時に既に転移しているケースが多いようながん種では、転移が見つかった時点で根治(完全治癒)を目的とした手術や放射線治療を選択できることは少なく、主に化学療法(薬物療法)が治療の中心となる場合があります。(ただし限局した転移や症状緩和が目的の場合は、手術や放射線治療が補助的に用いられることもあります。)(引用元:公益社団法人 日本放射線腫瘍学会(https://www.jastro.or.jp/customer/qa/cat/))

こちらについては代表的なものでは、膵臓がん、(小細胞)肺がん、急性白血病、(スキルス)胃がんなどがあげられます。

| 部位 | 初期症状の特徴 | 進行速度・診断時の状態 | 引用元 |

|---|---|---|---|

| 膵臓がん | ほぼ無症状 | 発見時に進行・転移例が多い | AIC八重洲クリニック画像検査センター |

| (小細胞)肺がん | 初期症状が乏しい | 急激に進行し転移率が高い | Astra Zeneca 肺がんとともに生きる |

| (急性)白血病 | 風邪のような軽い症状 | 週単位、月単位で急激に進行 | abbvie 血液がんサポートネット |

| (スキルス)胃がん | ほぼ無症状(不快感程度) | 発見時には腹膜転移・進行例が多い | たなか内科クリニック クリニックブログ |

③標準治療の主軸である薬物療法の種類が比較的少ないがん

②に加え、保険適用の化学療法(薬物療法)の種類が比較的少ないようながん種では、診断時すでに転移が見つかっている進行がんに対しては最悪の場合、治療の手立てがなくなるというケースも考えられます。そのようながん種には、膵臓がん、(小細胞)肺がん、急性白血病、肝臓がん、膀胱がんなどがあります。こちらはAIを活用し『標準的なレジメンとして実際に主流で使われるもの』として、医療機関のがん化学療法レジメン一覧や国立がん研究センター情報等を参考にまとめたものです。

| 主流となる代表的なレジメン数 | 引用元 | |

|---|---|---|

| 膵臓がん | 5〜7種類程度 | 昭和医科大学病院 がん化学療法レジメン 日本医科大学付属病院 がん化学療法レジメン集 東京科学大学病院 抗がん剤レジメン一覧 市立砺波総合病院 レジメン一覧 薬物療法 もっと詳しく |

| (小細胞)肺がん | 2〜3種類程度 | |

| 急性白血病 | 3〜4種類程度 | |

| 肝臓がん | 6種類程度 | |

| 膀胱がん | 2〜3種類程度 |

②かつ③のがん種の場合、『大切な人をなんとか治したい』一心で保険適用外の治療に踏み出す選択をし、多額の費用が必要となる可能性があります。がん保険の特約には先進医療や患者申出療養などの保険適用外の治療に備えるものがあり、要件を満たせば多額の保障を得ることができます。

特に、①~③のすべてに当てはまる膵臓がんは、低い生存率という不幸のリスクのみならず『金銭的な』リスクも高いと考えられます。

私の親も膵臓がんと診断され、その時点ですでに転移もありました。治療は化学療法のみでいずれも奏功せず、手立てがなくなり、保険適用外の治療(トータル500万円ほど)に踏み切りましたが、当時は偶然まとまった収入が入ったタイミングであったり、多かれ少なかれ貯金があったため保険適用外の実費の治療にチャレンジできましたが、そうでなければそこで成すすべなく治療を断念せざるを得なかったと思います。

なお、当時の情報収集の方法や、先進医療の適用の難しさ、保険適用外の治療の選択、それにまつわる後悔なども、同じような境遇の方々の治療方針の判断の一助となることを願いつつ、追って執筆できればと考えています。

以上の①~③のような特定のがんを患ってしまったご家族がいるかどうかが、がん保険を活用できる判断ポイントの1つ目になります。

小さいお子さんがいて、引き続き教育費の貯金が必要と見込まれる

2つ目ですが、まだまだ働き盛りでお子さんも小さい場合、「教育費も含めて貯金をこれから貯めていくぞ!」という矢先に、がんとなってしまうと毎月のキャッシュフローの余力分(家計の収支のプラス分)が治療費に割かれてしまい、我が子のための大事なお金を取り分けることができないからです。

例えば、現在小さいお子さんがいらっしゃる、あるいはその予定がある方について、公的医療保険により治療費全般を毎月10万円前後に抑えることができたが、家計の収支の+10万円(NISAで積み立てていた毎月3万円×子2人分=6万円分の教育費含む)を治療費に充てなければならないといったケースです。また、50歳以降というがん罹患率が高まってくる年代、かつ年収が比較的高水準となる年代でお子さんが自立していない場合、毎月のキャッシュフローから教育費を取り分ける必要がある上に、収入減の影響も大きいという状況に陥りかねません。

以上を踏まえると、小さいお子さんがいて、がん罹患率が高まる50代以降も毎月のキャッシュフローから教育費の貯金が必要と見込まれるかどうかが、がん保険を活用できる判断ポイントの2つ目になります。

「最低限の保障で加入し、不安を払拭できる」とご自身で判断できる

そして、最後の3つ目ですが、ここまでのお話を踏まえ、家族歴がリスクファクターとなるがん種であったとしても罹患率は1%未満がほとんどでさほど高くないなと感じた方も多いのではないでしょうか。また、先進医療などの保険適用外の治療は、特定の病院での治療や特定の遺伝子変異がある場合に限定されたりと、治療を受けることができるかどうかのハードルもかなり高いというのも事実としてあります。

そのことからも、がん保険は原則不要という点に回帰するのですが、それでも、大事なご家族が治療に難航し生命を確実に削られていく姿を身近で見てきた方や、「不幸にもわずか1%未満に入ってしまったら…」と心配される方におかれましては、その不安を払拭することで、今しかできないことや重要なことを思考する時間、大切な人と過ごす時間に、人生の限られた時間を活用できるのであれば、それに越したことはないかと思います。

したがって、ご自身が腹落ちし納得できるまでは、最低限の保障内容で加入することは決して間違いではないと考えてます。

例えば、治療費のうち少なくとも保険診療の治療費分(毎月10万円前後)はカバーできるような保障を付けておけば、治療費が毎月のキャッシュフローを圧迫せず、教育費等の大事なお金の取り分けを継続できるといったパターンです。なお、治療専念による収入減に対しては、それまでに収入アップ(昇給ペースアップ、副業収入アップなど)により収入減少分を相殺できることが理想と考えられます。収入アップのために新しいことにチャレンジすることで、不安を払拭するだけでなく、人生のモチベーションがあがったり目標が1つ増えることもあるかもしれません。

ここまでのお話と、『保険の原則』や保険選びのポイント(【保険の5つの原則】難しい保険選びに役立つ2つのポイント)を踏まえた上で、感情面のフォローの観点から「最低限の保障で加入し、不安を払拭できる」とご自身で判断できるかどうかが、がん保険を活用できる判断ポイントの3つ目となります。

まとめ

がん保険は原則不要であり、がん治療に対しては公的医療保険と貯金で対応というのが基本戦略となります。

ただし、以下の3つに当てはまる方、当てはまるご家庭はがん保険を活用できる余地があります。

「がん保険に入った方がいい?」と漠然と悩まれている方は、まずはがん保険を活用できる状況なのか、あてはめてみましょう。

①家族歴の影響が大きい・初期症状が少ない上に進行が速い・標準治療(最良の治療)の薬物療法の種類が比較的少ないがん種に罹患したご家族がいる方

②小さいお子さんがいて、当分の間、毎月のキャッシュフローから教育費の貯金が必要と見込まれる方

③『保険の原則』などを認識した上で、感情面フォローの観点から「最低限の保障で加入し、不安を払拭できる」とご自身で判断された方

活用できるとご判断いただけた方に向けて、

必要最低限の保障とは具体的に何を選べば良いかというお話については、こちらをご参照ください。

必要最低限の保障内容やその理由などについて解説しています。

【必要最低限の選び方】がん保険で本当に必要な保障内容が分かる

公的医療保険、民間のがん保険どちらを活用しても備えることが困難な状況とその対策に関するお話については、追って執筆させていただければと考えています。

これからも、がん治療中の家族をサポートしてきた経験や後悔の内容をはじめ、

皆さんの日々の生活が『より良く』なるような情報を発信していこうと考えています。

ご参考にしていただければ幸いです。

以上、ぐぅでした。

※本記事の画像はAI生成(Canva・AdobeFirely利用)です。